कर्ण मनुष्य का संवेदी अंग हैं, जो निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता हैं -

- सुनने में सहायता प्रदान करना।

- शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करना।

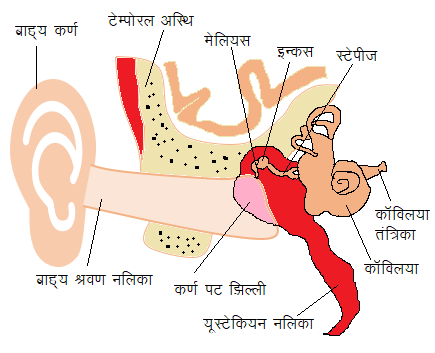

कर्ण की आंतरिक संरचना -

|

| Human Ear |

आंतरिक संरचना में कर्ण को तीन भागों में विभक्त किया गया हैं, जो निम्न हैं -

1.बाह्य कर्ण -

इस भाग में निम्नलिखित संरचनाऐं मौजूद होती हैं -

अ.कर्ण पिन्ना -

यह प्रत्यास्थ उपास्थि से निर्मित भाग हैं, जो मनुष्यों में अगतिशील होता हैं, जबकि निम्न कशेरूकियों में यह गतिशील अवस्था में पाया जाता हैं, जहाँ यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता हैं।

ब. कर्ण कुहर -

यह कर्ण पिन्ना में उपस्थित छिद्रनुमा संरचना हैं, जो ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती हैं।

स. बाह्य कर्ण नाल -

यह नलिकाकार संरचना हैं, जो बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से जोड़ने का कार्य करती हैं, इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की ग्रन्थिल संरचना उपस्थित होती हैं, जिसे सेरूमिनस ग्रन्थि कहा जाता हैं, इस ग्रन्थि द्वारा पीले रंग के मोम रूपी पदार्थ का स्त्रवण होता हैं, जिसे सेरूमेन कहा जाता हैं। यह सेरूमेन हानिकारक रोगाणुओं के प्रवेश को रोककर हमें सुरक्षा प्रदान करता हैं।

2. मध्य कर्ण -

इस भाग में निम्नलिखित संरचनाऐं मौजूद होती हैं -

अ.कर्ण पट -

यह झिल्लीनुमा संरचना हैं, जिसे सरल भाषा में कान का परदा कहा जाता हैं, जब ध्वनि तरंगें इससे टकराती हैं, तो इसमें कम्पन्न होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती हैं। कर्ण पट के दूसरी ओर एक अन्य नलिकाकार संरचना मौजूद होती हैं, जिसे ‘यूस्टेसियन नलिका’ कहा जाता हैं। यह मुख ग्रासन गुहिका में खुलती हैं तथा कर्ण पट के दोनों ओर दाब का संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं।

ब. कर्ण अस्थियाँ -

मध्य कर्ण में तीन अस्थियाँ मौजूद होती हैं, जिन्हें क्रमशः मेलियस (हथौडे रूपी), इन्कस (निहाई रूपी), स्टेपीज (सबसे छोटी तथा रकाब रूपी) कहा जाता हैं। ये अस्थियाँ ‘टिम्पेनम’ द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृति / तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करती हैं।

स. छिद्र -

मध्य कर्ण में दो छिद्र मौजूद होते हैं, जिन्हें ‘फेनेस्ट्रा ओवेलिस’ व ‘फेनेस्ट्रा रोटन्डस’ कहा जाता हैं, जो मध्य कर्ण को अन्तःकर्ण से जोड़ने का कार्य करते हैं।

3. अन्तःकर्ण -

यह कर्ण का सबसे आंतरिक भाग हैं, जिसे मेम्ब्रेनस लेबेरिन्थ कहा जाता हैं। यह अस्थिनुमा गुहा बोनी लेबेरिन्थ के अन्दर स्थित होता हैं।

मेम्ब्रेनस लेबेरिन्थ तथा बोनी लेबेरिन्थ के मध्य द्रव उपस्थित होता हैं, जिसे पेरीलिम्फ कहा जाता हैं। मेम्ब्रेनस लेबेरिन्थ के अंदर स्थित द्रव को एण्डोलिम्फ कहा जाता हैं। मेम्ब्रेनस लेबेरिन्थ की आंतरिक संरचना को तीन भागों में विभक्त किया गया हैं, जो निम्न हैं -

अ.कोक्लिया

ब. वेस्टीबुलर भाग

स. अर्द्धवर्तुल नलिका

अ.कोक्लिया -

कोक्लिया अन्तः कर्ण में उपस्थित कुण्डलित नलिकाकार संरचना हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट में तीन नलिकाऐं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रमशः स्कैला वेस्टीबुलाई, स्कैला मीडिया तथा स्कैला टिम्पेनाई कहा जाता हैं। इनमें से स्कैला वेस्टीबुलाई फेनेस्ट्रा ओवेलिस द्वारा मध्य कर्ण के संपर्क में रहती हैं। ठीक इसी प्रकार स्कैला टिम्पेनाई फेनेस्ट्रा रोटण्डस द्वारा मध्य कर्ण के संपर्क में रहती हैं। स्कैला वेस्टीबुलाई व स्कैला टिम्पेनाई परस्पर हेलिकोट्रोमा द्वारा जुड़ी रहती हैं। वेस्टीबुलाई व टिम्पेनाई के मध्य पेरीलिम्फ द्रव मौजूद होता हैं। स्कैला मीडिया, स्कैला वेस्टीबुलाई से रेसिनर्स झिल्ली द्वारा पृथक रहता हैं। स्कैला मीडिया के अंदर एण्डोलिम्फ द्रव मौजूद होता हैं। स्कैला मीडिया, स्कैला टिम्पेनाई से आधार कला द्वारा पृथक रहती हैं। इस आधार कला पर विशिष्ट संवेदी अंग होते हैं, जिसे कॉर्टाई के अंग कहते हैं। यह इमें सुनने में सहायता प्रदान करता हैं। इस पर 3 प्रकार की कोशिकाऐं मौजूद होती हैं - ग्राही कोशिका, डाइटर कोशिका, सहायक कोशिका।

ब. वेस्टीबुलर भाग -

इस भाग में निम्नलिखित 2 संरचनाऐं मौजूद होती हैं -

क.यूट्रिकुलस -

यह ऊपर अथवा नीचे की दिशा में गति करने पर शरीर का संतुलन बनाता है।

ख. सैकुलस -

यह दाऐं अथवा बाऐं दिशा में गति करने पर शरीर का संतुलन बनाऐं रखता हैं।

यूट्रिकुलस तथा सैकुलस में विशिष्ट संवेदी कोशिका मैक्यूली स्थित होती हैं, जो ऑटोलिथ से घिरी रहती हैं, यह स्थैतिक संतुलन में सहायता प्रदान करती हैं।

स. अर्द्धवर्तुल्य नलिका -

यह संख्या में 3 होती हैं, जो वर्तुल गति के दौरान अर्थात् डायनेमिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं। इनके फुले हुए भाग को एम्पुला कहा जाता हैं, जिनमें विशिष्ट संवेदी कोशिकाऐं क्रिस्टी मौजूद होती हैं, जो जैलीनुमा पदार्थ क्यूपूला से घिरी रहती हैं तथा त्रिविमीय संतुलन से संबंधित संदेशों को मस्तिष्क के सेरीबेलम भाग में ले जाती हैं।

श्रवण की क्रिया -

वतावरण की ध्वनि तरंगें बाह्य कर्ण कुहर से प्रवेश कर बाह्य कर्ण नाल द्वारा कर्ण पट अर्थात् टिम्पेनम पर टकराती हैं, जिसके फलस्वरूप कर्ण पट में कम्पन्न उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से उत्पन्न तरंगों की आवृति कर्ण अस्थियों द्वारा बढ़ा दी जाती हैं, यह अधिक आवृति की तरंगें कोक्लिया की स्कैला वेस्टीबुलाई में प्रवेश करती हैं, जहाँ यह पेरिलिम्फ में कम्पन्न उत्पन्न करती हैं। यह कम्पन्न रेजिनर झिल्ली द्वारा स्कैला मीडिया में स्थानांतरित होते हैं, जहाँ ये एण्डोलिम्फ में गतियाँ उत्पन्न करते हैं, इन गतियों का कॉर्टाई के अंग की ग्राही कोशिकाओं के संवेदी रोम ग्रहण करते हैं, जो इन्हें डाइटर कोशिका पर स्थानांतरित करते हैं। डाइटर कोशिका इन्हें विद्युतीय आवेग में परिवर्तित कर 8वीं कपालीय तंत्रिका ऑडिटरी तंत्रिका की सहायता से मस्तिष्क के सेरिब्रल गोलार्द्ध् के टैम्पोरल पिण्ड में ले जाती हैं।

कर्ण से संबंधित रोग -

1.सल्फेनजाइटिस (Salphangitis)-

यह यूस्टेसियन नलिका में रोगाणुओं द्वारा होने वाला संक्रमण हैं।

2. ऑटिटिस मीडिया (Otitis media) -

यह कान के पर्दे अर्थात् टिम्पेनम में रोगाणुओं द्वारा होने वाला संक्रमण हैं।

3. लेबेरिन्थिटिस (Labyrinthitis) -

यह अन्तःकर्ण में रोगाणुओं द्वारा होने वाला संक्रमण रोग हैं।

4. टिनिटस (Tinnitus) -

यह अन्तःकर्ण में होने वाली झनझनाहट (रिंगिंग सेन्सेसन) हैं, जिसें रोगी को वास्तविक ध्वनि की अनुपस्थिति में भी निरंतर ध्वनि सुनाई देने की शिकायत रहती हैं।

5. प्रेसबायक्सिस (Presbycusis) -

वृद्धावस्था में कम सुनाई देना अथवा न सुनाई देना।

6. मिनियर डिसिज (Meaniear disease / Balance disorder) -

कर्ण के वेस्टिबुलर भाग अथवा अर्धवर्तुल्य नलिकाओं में उपस्थित द्रव की मात्रा अथवा प्रकृति में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला रोग हैं। जिसमें रोगी को निरंतर चक्कर आने की शिकायत रहती हैं।

Comments

Post a Comment